Im TV-Sport dominieren Bilder von Toren, Jubel, Sieger:innen und Verlierer:innen. Und immer auch von jungen Menschen. Doch wer hinterfragt die Bedingungen, unter denen diese Talente geformt und vermarktet werden? Wer spricht über üppige Berater:innenprovisionen, über Fernsehgeld, Sportswashing und Vertragsklauseln, die schon Minderjährige international zur Handelsware machen? Wer spricht über den Preis, den die Sportler:innen dafür bezahlen? Hier ist mal eine wirklich sehenswerte europäische Serie, die es versucht.

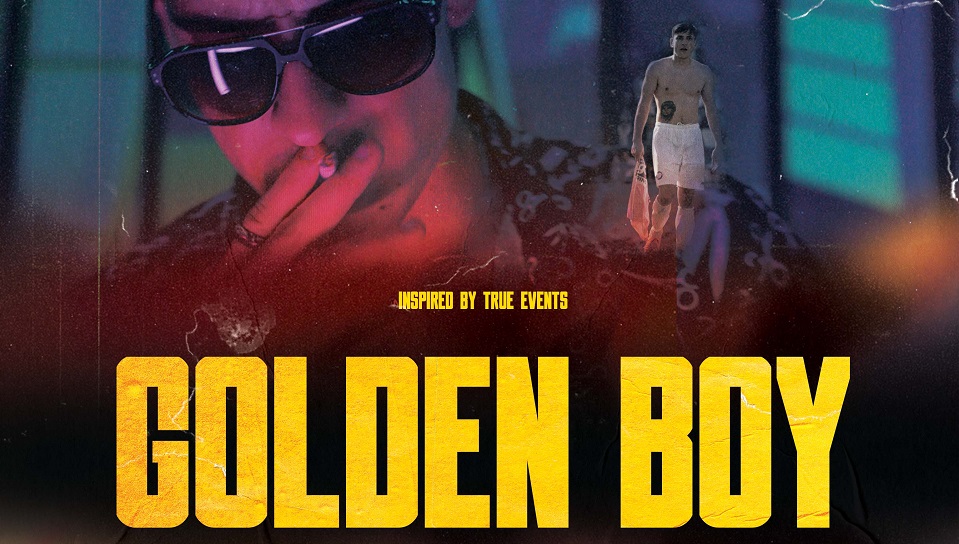

Diese Fußball-Mini-Serie (Originaltitel: Zlatni dečko, Serbien 2021) verzichtet auf klassische Steilvorlagen: Kein Pathos‑Soundtrack untermalt den Aufstieg, keine heldenhaften Zeitlupen und Sound-Fanfaren verherrlichen ein Tor. Stattdessen beginnt sie mit dem Zusammenbruch – einem misslungenen Pass, der in einem entgleisten Blick endet. Den Ton macht nicht das Stadion, sondern ein leeres Umkleidegebäude, ein Flackern im Neonlicht, klaffendes Schweigen.

Was „Golden Boy“ („Zlatni dečko“ 2021) besonders eindrucksvoll leistet, ist die Verzahnung von Privatem, Lokalem und Globalem. Fußball auf einem neoliberalen Spielfeld. Während in klassischen Sportformaten oft nur das Endprodukt – die glitzernde Inszenierung – gezeigt wird, bleibt Autor und Regisseur Janković in Novi Sad. Wir hören Busfahrer:innen über Ablösesummen tuscheln, sehen Lokalpolitiker:innen öffentlichkeitswirksam mehr Sportförderung fordern. Eine fast schon skurrile Realität: Sportförderung wird zum Prestigeprojekt, während junge Körper längst Kapitalanlage internationaler Finanzkartelle sind. Die Kamera fängt fast beiläufig die Manager und Trainer (alles Männer) in feinem Zwirn ein, die in ihren Verträgen blättern.

Der Fußballer Denis ist kein Antiheld, sondern ein Produkt, noch fabrikneu, der „Goldjunge“, gehandelt mit hohen Erwartungen. Der junge Denis Murić spielt ihn mit einem packenden Mix aus Wut und verletzlicher Verlorenheit. Seine Blicke sind Explosionszündungen, seine Pässe Sprengstoff. Igor Benčina als Maki, der ehemalige Boxer und Mentor, wirkt wie ein gescheiterter Wächter: Er hat die Regeln des Spiels selbst nicht überwunden, doch er versucht, Denis vor deren Konsequenzen zu warnen. Ihre Beziehung bleibt ambivalent: Schutzengel und Henker gleichermaßen.

Die Serie zeigt Gewalt, ohne sie auszubuchstabieren: Ein gerissenes Hemd hier, ein gedämpftes Fluchen dort. Sexualisierte Gewalt und Drogen werden nur gestreift, als Ahnung, die im Off weiterwirkt. Dieses Understatement ist eine ihrer größten Stärken: Janković zwingt uns zur aktiven Imagination und beendet damit den passiven Konsum.

In Fernseh-Sportformaten dominieren Jubelmontagen und Promi‑Talkrunden. Stundenlang angelegte Liveshows ignorieren jedoch generell und grundsätzlich die unterliegende systemische Ausbeutung im professionellen System über das sie „berichten“. Die Entertainment-Industrie, angeführt von ihren internationalen „Verbänden“ führt offensichtlich auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten an ganz kurzer Leine. Ab und zu – aber im Verhältnis zur Gesamtsendezeit, viel zu selten, gibt es tatsächlich mal „harte“ Hintergrundreportagen, aus dafür viel zu kleinen Redaktionen, versteckt im Nachtprogramm. Oder noch besser: in der Mediathek. Das finden Sie sicher nicht zufällig.

„Golden Boy“ (zum letzten Mal übrigens ausgestrahlt auf „One“ in einer Sonntagnacht um 00:25 Uhr) macht vor, wie es auch geht: eine Sportserie, ein Entertainmentformat, das Reflexion statt bloßer Unterhaltung anbietet. Das geht unbedingt in die richtige Richtung! Denn Medien müssen jetzt hinaus aus der Komfortzone der reinen Sportberichterstattung und noch viel mehr hinein in investigative Formate – Reportagen, Dokumentationen und Debatten, in denen endlich auch Soziolog:innen, Kinderrechtsaktivist:innen und Ethiker:innen zu Wort kommen.

Obwohl die Serie in Serbien spielt, lassen sich viele Parallelen auch zur deutschen Vereinslandschaft ziehen. Fußballklubs agieren nicht erst seit gestern längst nicht mehr nur auf dem Sportplatz, sondern als Marken. Streaming, Merchandising, Social‑Media‑Inszenierungen, Corporate Partnerships: Alles Teil eines globalisierten Geschäftsmodells, das junge Spieler:innen als Content‑Produzent:innen begreift. Denis Marković ist die personifizierte Imago‑Definition dafür: Sein Talent erzeugt Klicks und Einnahmen, seine Erschöpfung bleibt „Behind the Scenes“. Manchmal wünsche ich mir, gängige Sportmagazine würden statt endloser Jubelbilder lieber Nachtaufnahmen aus Novi Sad zeigen. Oder Wolfburg, Hoffenheim, Hannover.

Die Kamera balanciert zwischen distanzierten Totalen und körpernahen Close‑ups. Die Farbpalette ist kühl, das Bild antiseptisch: kaltes Weiß, graues Neonlicht. Der Soundtrack beschränkt sich auf percussive Impulse und flirrende Synthesizer‑Loops – ein Takt, der die industrielle Ausschlachtung von Talent quasi instrumental untermalt. Im Bild halten sich lange Einstellungen, die Körper atmen, Köpfe sinken, Blicke verharren lassen. Das Nachhallen solcher Szenen ist nachhaltiger als jede Jubelszene. Künstlerisch ist das groß, bricht mit Gewohnheit. Daran werden Sie sich erinnern!

„Golden Boy“ ist echt kein leichter Zeitvertreib, sondern eine radikale Kritik am neoliberalen Fußballgeschäft. Ognjen Janković zeigt uns eine Serie, die nicht auf Triumphstories setzt, sondern auf kritische Selbstbefragung. Er zeigt, dass der Preis für Fußballerfolg nicht auf dem Platz gezahlt wird, sondern in anonymen Hotelzimmern, in feuchten Jugendheimen, in zerfressenen Seelen und am Ende in kaputten Körpern.

Medien und Journalist:innen wären jetzt gefragt: Raus aus der Komfortzone der Jubelmontagen, hinein in Formate, die der Industrie den Spiegel vorhalten – mit all seinen Rissen, Kratzern und Schatten. Solange wir dieses Ungleichgewicht ignorieren, bewegt sich Fußball nicht auf Augenhöhe mit denen, die ihn ermöglichen: den Spieler:innen selbst.

Die Journalist:innen, die das können, gibt es noch. Bei den Medien bin ich mir nicht sicher.

Dieser Beitrag wurde zuerst veröffentlicht am 08.07.2025.

Verwandte Beiträge >>

Inhaltswarnung >>

Die Serie behandelt harte Themen wie intensiven Drogen- und Alkoholkonsum, (implizierte) sexualisierte Gewalt, psychische Krisen sowie Ausbeutung junger Menschen. Es werden visuelle und atmosphärische Andeutungen von Missbrauch und Selbstverletzung gezeigt. Die Serie setzt auf eine nüchterne, ungeschönte Darstellung, die für manche Zuschauer:innen belastend sein kann.

Mini-Serie, Drama, 5 x 45 Min, Serbien, 2021, FSK: ab 16, Regie: Ognjen Janković, Drehbuch: Aleksa Ršumović, Vuk Ršumović, Ognjen Janković, Produktion: Dejan Grgic, Ugljesa Jokic, Musik: Nemanja Mosurović, Kamera: Luka Milićević, Schnitt: Nikola Puric, Mit: Denis Murić, Igor Benčina, Tihomir Stanić, Petar Strugar, Alisa Radaković, Ljubomir Bulajić, Jovana Gavrilović, Fediverse: @filmeundserien

Schreiben Sie einen Kommentar