Keine Mediathekperle – sondern eine Warnung! Kein Thriller, sondern das Manifest eines antifeministischen Backlashs. In einer Zeit, in der Frauen selbst im Kino begannen, sich eigene Räume zu erobern, hat Regisseur Adrian Lyne eine Geschichte erzählt, die weibliche Unabhängigkeit mit Wahnsinn gleichgesetzt hat – und männliches Versagen kurzerhand normalisierte. Dass dieser Film damals ein echter Blockbuster wurde, bezeugt weniger seine künstlerische Qualität als eine gesellschaftliche Angst vor weiblicher Autonomie.

Ich muss mich fast dafür entschuldigen, dass ich Sie hiermit belästige. Doch ich erinnere mich eben noch, wie sehr dieser Film gefeiert wurde, als er damals in die Kinos kam. Und weil ich mich auch noch erinnere, wie verstört ich damals schon davon gewesen bin, war er für mich offensichtlich tatsächlich prägend. Prägend genug, dass ich allein deshalb – immerhin fast 40 Jahre später – hier meine Regel verletzte, eigentlich nur über Filme zu schreiben, die für mich „Perlen“ sind. Das hier ist alles andere als das!

Adrian Lyne hat tatsächlich schon vor „Fatal Attraction“ (1987) Frauenbilder inszeniert, die männlicher Projektion mehr Raum geben als weiblicher Subjektivität: „9 1/2 Wochen“ (1986) feierte sadomasochistische Machtspiele unter dem Vorwand erotischer Grenzüberschreitung. „Indecent Proposal“ (1993) stellte sechs Jahre danach eine Frau zur Disposition, als wäre sie verhandelbares Kapital. Und in „Lolita“ (1997) verwechselte Lyne dann gleich pädophile Obsession mit romantischer Tragik. Seine Filme waren Hochglanzprodukte, emotional aufgeladen, perfekt ausgeleuchtet – aber inhaltlich noch reaktionärer als Ronald Reagan.

Bezeichnend: Glenn Close, die in „Fatal Attraction“ die Geliebte spielt, hat den Film später scharf kritisiert. Sie sprach wiederholt offen darüber (Entertainment Weekly, 2017), wie sie mit der Darstellung ihrer Figur haderte (Vanity Fair, 2017) – weil sie spürte, wie eindimensional, wie eng und stigmatisierend diese Rolle geschrieben war. In Interviews sagte sie, sie habe sich mit Therapeut:innen beraten, um der Figur psychologische Tiefe zu geben, obwohl das Drehbuch das nicht hergab. Sie wollte keine „verrückte Frau“ spielen, sondern einen Menschen mit Emotionen, Geschichte, Schmerz. Doch das wollte Lyne nicht zeigen.

„So when they told me they were going to reshoot the ending, I thought they were joking. I didn’t get it. At all. The new ending made her into kind of a psychopath. Somebody like Alex, especially if they were abused when they were little, they’re more self-destructive than destructive.

– Glenn Close, Entertainment Weekly, 2017

I really rebelled against it. I said, „I can’t do that, that’s not who that character is.“ I fought against it for two weeks. We had screaming fights. I was basically told that if I didn’t do it, they wouldn’t release the movie. I was beside myself because I really believed in the character I had created.“

Stattdessen wurde ihre Figur eine Projektionsfläche männlicher Urängste – eine Frau, die zu viel will, die zu sehr liebt. Das Narrativ: Eine selbstständige Frau, die sich nicht an die Spielregeln hält, ist eine Bedrohung. Und muss deshalb beseitigt werden. Dass der Film ursprünglich ein ganz anderes, viel ambivalenteres Ende hatte – das aber beim Testpublikum durchfiel –, zeigt, wie tief der Wunsch nach eindeutiger „Bestrafung“ verankert war. Die Alternative wurde gestrichen, ein Monster wurde erschaffen.

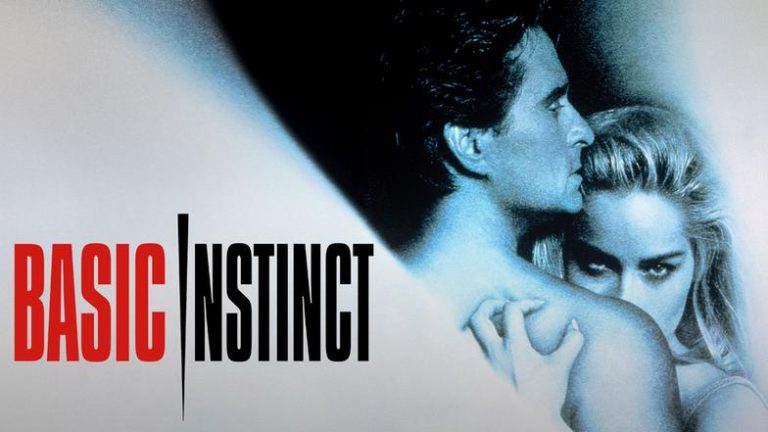

Michael Douglas hat hier zum ersten Mal eine Figur gespielt, die er in den folgenden Jahren noch perfektionieren sollte: den gehetzten, sexuell aktiven, moralisch wankenden Mann, der Opfer seiner eigenen Triebe wurde – und dafür keinerlei Verantwortung übernehmen musste. Die Rolle war für ihn nicht nur Karriereschub, sondern Grundstein für eine ganze Reihe ähnlicher Figuren: Getriebene, Männer im Anzug, bedroht von Frauen, die sich nicht zähmen lassen. In „Basic Instinct“ (1992) (Blog) wurde diese Dynamik auf die Spitze getrieben – Sharon Stone als eiskalte Femme fatale, Douglas als vernebelter Ermittler, der glaubt, Kontrolle zu haben, aber zum Spielball wird. „Fatal Attraction“ hat die Bühne bereitet: für den Typus Mann, der seinen Sexismus als Schwäche tarnt – und dafür noch globalen Applaus bekommt.

In „Falling Down“ (1993) von Joel Schumacher durfte Douglas dann komplett eskalieren: Als weißer Mittelklassemann, der seinen gesellschaftlichen Bedeutungsverlust nicht aushält und seine Frustration in einer apokalyptischen Gewaltspirale kanalisiert.

Die Gewalt von Glenn Closes Figur in „Fatal Attraction“ und die Eskalation von Michael Douglas’ Figur in „Falling Down“ sind tatsächlich sehr ähnlichen Abgründen entsprungen – und wurden doch völlig unterschiedlich behandelt. Beide Figuren verlieren die Kontrolle, beide überschreiten Grenzen, beide greifen zu drastischen Mitteln. Doch während Douglas als frustrierter Durchschnittsbürger inszeniert wurde, als jemand, der unter dem Druck der modernen Gesellschaft zusammenbricht, wurde Closes Figur zur pathologischen Frau erklärt – irrational, besessen, gefährlich. Seine Gewalt war gesellschaftlicher Kommentar, ihre eine psychische Entgleisung. Immer war es an dem Mann, eine „falsche“ Entwicklung „zu berichtigen“.

Das Publikum sollte mit dem Mann fühlen, seine Wut nachvollziehen, seine „Überreaktion“ als Antwort auf Kontroll- und Statusverlust begreifen. Seine Gewalt wurde als strukturell motiviert rationalisiert. Dagegen wurde die Frau in „Fatal Attraction“ auf ihre emotionale Abhängigkeit reduziert, auf eine unkontrollierbare Weiblichkeit – ihre Gewalt erschien nicht als Folge sozialer Umstände, sondern als individuelles Versagen, als pathologischer weiblicher „Irrsinn“.

Beide Figuren überschreiten moralische und legale Grenzen. Doch nur für den Mann gab es Erklärungen und Ambivalenz. Die Frau wurde dämonisiert. Die unterschiedliche Lesart beider Eskalationen zeigt mit brutaler Klarheit, wie sehr patriarchale Narrative in dieser Epoche wieder kinofähig waren. Das hat mich geprägt. Das war ein Trauma, das nicht wieder weggeht.

Heute lässt sich „Fatal Attraction“ nur noch als historisches Dokument sehen – nicht als Thriller, nicht als Liebesdrama, nicht als Tragödie. Für die ARD mag er heute als „erotischer Thriller“ im Sommerloch gerade recht sein. Für mich bleibt der Film Teil einer globalen und enorm erfolgreichen ideologischen Gegenoffensive gegen alle kulturellen, sozialen und feministischen Errungenschaften der 70er und 80er Jahre…

Denn auch das waren die 80er: Der Film ist ein Zeitdokument – vollkommen kompatibel auch zu der „geistig moralischen Wende“ des Helmut Kohl in Deutschland- hier ausgeführt mit den Mitteln Hollywoods.

Hier wurde keine Geschichte erzählt. Hier wurde eine Frau geopfert.

Dieser Beitrag wurde zuerst veröffentlicht am 21.07.2025.

Verwandte Beiträge >>

Inhaltswarnung >>

Der Film enthält extreme psychische und physische Gewalt, eine stigmatisierende Darstellung psychischer Erkrankungen sowie Szenen emotionaler Manipulation und sexualisierter Gewaltstrukturen. Der Film propagiert antifeministische Narrative und zeigt eine Frau in einer pathologisierenden Weise als Bedrohung. Eine explizite Szene von Tierquälerei kann stark verstörend wirken. Die Darstellung weiblicher Emotionalität wird als „Wahnsinn“ kodiert und mit tödlicher Gewalt beantwortet.

Thriller, USA, 1987, FSK: ab 16, Regie: Adrian Lyne, Drehbuch: James Dearden, Produktion: Stanley R. Jaffe, Sherry Lansing, Musik: Maurice Jarre, Kamera: Howard Atherton, Schnitt: Michael Kahn, Mit: Glenn Close, Michael Douglas, Anne Archer, Ellen Hamilton Latzen, Stuart Pankin, Ellen Foley, Fediverse: @filmeundserien@a.gup.pe

Schreiben Sie einen Kommentar